2023. 2. 27. 21:30ㆍ카테고리 없음

안녕하세요! 건강알리미입니다~

오늘은 ' 결핵약, 항결핵제 [antituberculosis drug] '에 대해 알아보고 정리하겠습니다!

결핵

[ Tuberculosis ]

-요약 -

결핵균에 의한 만성 감염증

정의

결핵은 기원전 7천년 경 석기 시대의 화석에서 그 흔적이 발견된 이래 인류 역사상 가장 많은 생명을 앗아간 감염 질환으로, 1882년 독일의 세균학자 로베르트 코흐(Robert Koch)가 결핵의 병원체인 결핵균(Mycobacterium tuberculosis)을 발견하여 같은 해 3월 학회에 발표함으로써 세상에 알려져있습니다.

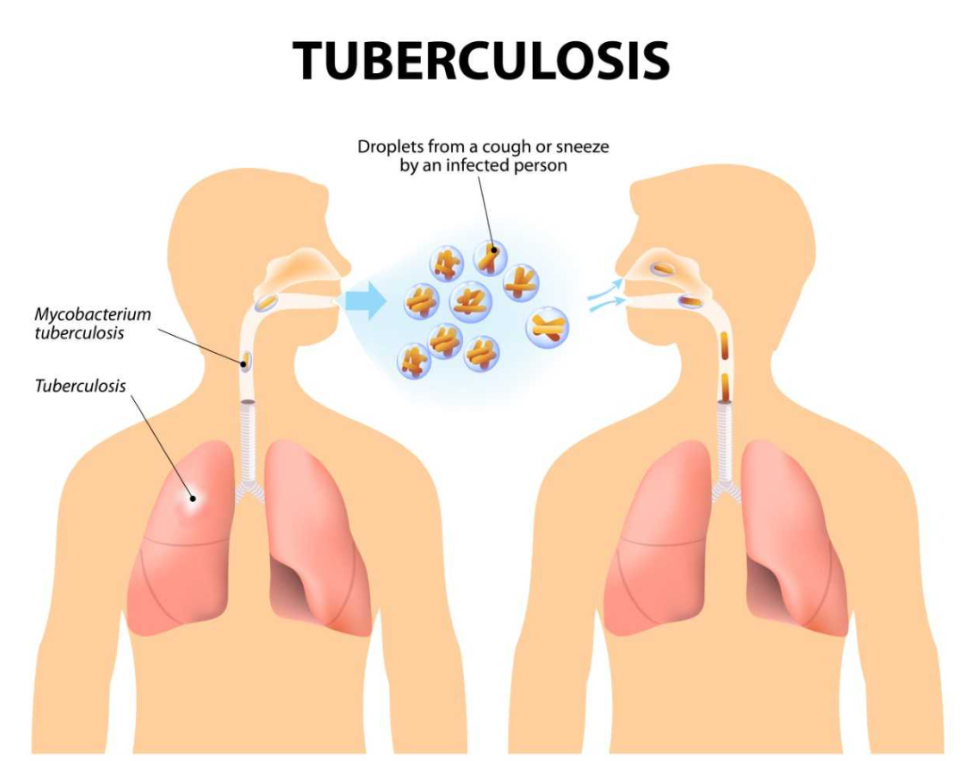

주로 폐결핵 환자로부터 나온 미세한 침방울 혹은 비말핵(droplet nuclei, 기침이나 재채기를 하면 결핵균이 들어 있는 입자가 공기 중에 나와 수분이 적어지면서 날아다니기 쉬운 형태로 된 것)에 의해 직접 감염되지만 감염된다고 하여 모두 결핵에 걸리는 것은 아니며 대개 접촉자의 30% 정도가 감염되고 감염된 사람의 10% 정도가 결핵 환자가 되며 나머지 90%의 감염자는 평생 건강하게 지낸다. 발병하는 사람들의 50%는 감염 후 1-2년 안에 발병하고 나머지 50%는 그 후 일생 중 특정 시기에, 즉 면역력이 감소하는 때 발병합니다.

우리나라의 결핵 환자는 과거에 비해 크게 감소하였지만, 여전히 많은 사람들이 결핵으로 고통을 받고 있다. 2017년 기준으로 국내 전체 결핵 환자수는 36,044명(10만 명당 70.4명)이며, 결핵 신(新)환자수는 28,161명(10만 명당 55.0명)으로 전체 환자수, 신환자수 모두 꾸준하게 감소 중입니다.

결핵의 형태

원인

결핵은 그 정의상 결핵균에 의한 감염 때문에 발생하며, 현재까지 알려진 활동성 결핵 발생의 원인으로는 1년 이내의 최근 감염, 흉부 X선의 섬유화된 병변의 존재, 에이즈, 규폐증, 만성 신부전 및 투석, 당뇨, 면역 억제제 투여, 위장 절제술 및 공회장 우회술(소장의 일부를 우회시키는 수술) 등의 수술력, 특정 장기이식 시기, 영양실조 및 심한 저체중 등이 있다. 우리나라에서는 2000년 8월 이후 의사들의 신고에 기반을 둔 결핵정보 감시체계가 출범되었으며, 그 이후의 통계자료를 바탕으로 했을 때 새로운 환자의 연령 평균값은 40대 이상이고 남녀별 발생률은 약 1.6:1로 남자에서 다소 높은 편이다.

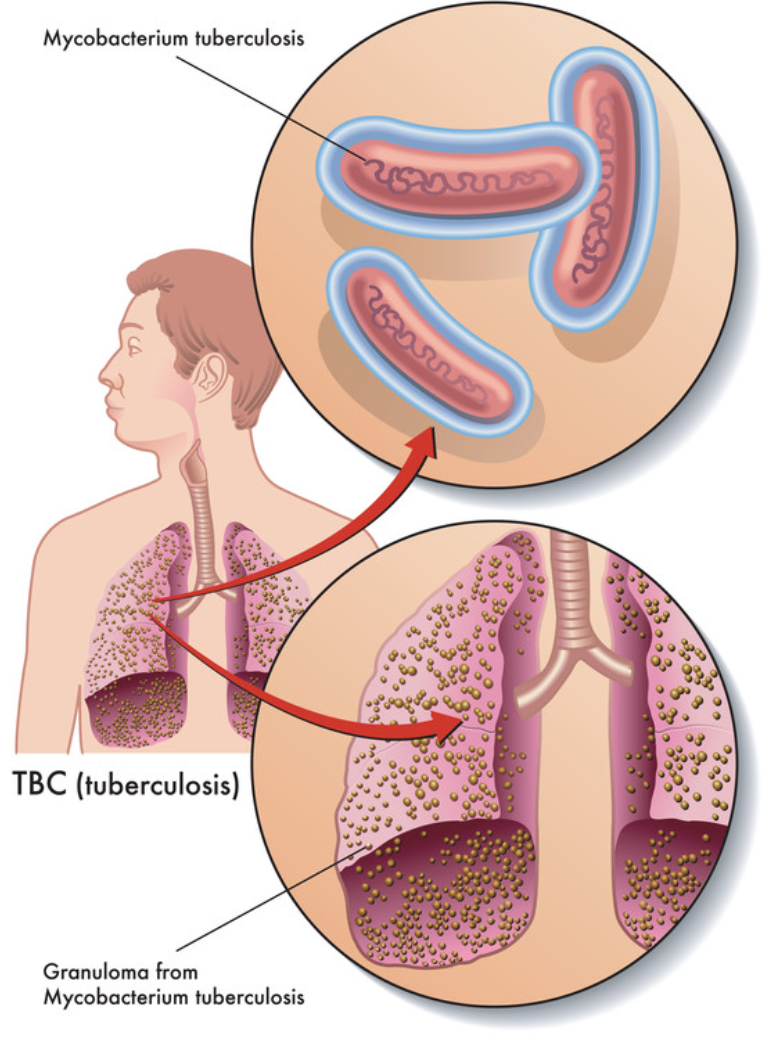

병태생리학적으로 일단 결핵균에 의한 감염이 일어나면 그에 대한 숙주 면역반응으로 세포매개성 면역과 지연과민반응이 일어나게 되며 T림프구가 중요한 역할을 한다. 이러한 면역학적 병태 생리에 따라 결핵을 소아 결핵/성인 결핵/면역억제 숙주 결핵으로 나누기도 하나, 결핵균을 포함한 비말핵(기침할 때 나오는 분비물에 섞인 균)을 흡인한 사람들의 30% 정도가 결핵균에 감염되고 그들 중 10% 정도만 결핵이 발병한다는 사실은 결핵에 대한 숙주의 감수성의 차이에 유전적 혹은 환경적인 요소가 존재함을 시사한다.

증상

일반적으로 폐결핵 환자의 70-80% 정도가 급성 혹은 거의 급성(아급성)으로 증상을 가지고 있지만 이는 반드시 폐결핵 환자에서만 볼 수 있는 특이한 증상은 아니다. 따라서 결핵으로 인한 증상이 환자 자신이나 의사들에 의해서 심각하게 받아들여지지 않고 쉽게는 감기로 혹은 다른 폐 질환 또는 흡연과 관련된 증상으로 취급되어 종종 증상만 가지고는 결핵인지 아닌지 진단하기가 어려운 경우도 많다. 그러나 대체로 기침과 가래 등의 증상이 2주 이상 지속되는 경우에는 반드시 결핵에 관한 검사를 받아야 한다.

폐결핵의 증상을 호흡기와 관련된 증상과 호흡기 이외의 전신 증상으로 구분하여 보면, 호흡기 증상으로는 기침이 가장 흔하며 객담(가래) 혹은 혈담(피 섞인 가래)이 동반되는 경우가 있다. 혈담은 객혈(피를 토하는 것)로 나타나기도 하는데, 초기보다는 대체로 병이 진행된 경우에 나타난다. 또한 병이 진행되어 폐의 손상이 심해지면 호흡곤란이 나타나고 흉막이나 심막을 침범하였을 때는 흉통을 호소하기도 한다.

전신 증상으로는 발열, 야간 발한, 쇠약감, 신경과민, 식욕부진, 소화불량, 집중력 소실 등과 같은 비특이적인 증상이 나타날 수 있으며 특히 식욕부진은 환자의 체중감소를 야기할 수 있다. 일반적으로 성인 폐결핵 환자의 흔한 초기 증상으로는 잦은 기침, 객혈, 발열, 전신적인 무력감과 미열, 체중감소를 꼽을 수 있다.

결핵은 발병하는 부위(폐, 흉막, 림프절, 척추, 뇌, 신장, 위장관 등)에 따라 증상이 다르게 나타난다. 예를 들어 림프절 결핵이면 전신 증상과 함께 목 부위 혹은 겨드랑이 부위의 림프절이 커지면서 동통이나 압통을 느낄 수가 있고, 척추 결핵이면 허리에 통증을 느끼며, 결핵성 뇌막염이면 두통과 구토, 의식 저하 등의 증상이 나타날 수 있다.

진단/검사

2주 이상 지속되는 호흡기 증상 및 전신 증상이 있는 경우 결핵을 의심하고 진단적 검사를 시행한다. 특히 환자가 결핵에 감염될 수 있는 위험인자를 가지고 있는 경우라면 더욱 강력히 의심을 해 볼 수 있다. 우선 결핵균의 감염 여부를 조사하기 위해서는 투베르쿨린 피부반응 검사(tuberculin skin test) 또는 인터페론감마 분비검사(IGRA: interferon-gamma release assay)를 시행할 수 있고, 활동성 여부를 확인하기 위해 흉부 x선 촬영을 시행하고, 결핵균을 확인하기 위한 객담 도말검사 및 배양검사를 시행한다. 이러한 초기 검사의 결과가 결핵을 진단하는 데 부족한 경우 환자에 따라 흉부 전산화 단층촬영(CT), 기관지내시경 검사 등을 시행할 수 있다.

최근에는 빠르고 정확한 핵산증폭검사(PCR)을 통한 결핵균 검사 등이 도입되었으며, 일단 결핵이 진단되고 나면 배양된 결핵균에 어떤 약이 효과가 있는지를 알아보기 위한 약제 감수성 검사, 검출된 균의 결핵균 여부를 확인하는 균 감별검사 등을 시행한다.

1) 폐결핵 감염의 진단

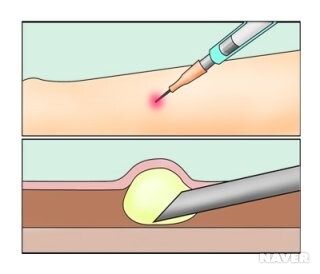

① 투베르쿨린 피부반응 검사

결핵균의 감염 여부를 조사하기 위해서는 투베르쿨린 용액(RT-23 2TU)을 좌측 팔의 안쪽 피부 내에 주사 후 48-72시간에 주사 부위의 피부 결합조직이 단단해지는 경결 반응을 측정한다. 이 때 반응 부위가 10㎜ 이상이면 양성으로 판정한다. 우리나라에서는 비씨지(BCG) 접종에 따른 위양성(실제로는 음성인데 결과로는 양성이 나오는 것) 문제로 인해 결핵균 감염의 해석에서 맹점을 가지고 있는 검사법이다.

② 인터페론감마 분비검사 (IGRA: interferon-gamma release assay)

최근 도입된 새로운 검사법으로 결핵균에 감작된 T-세포만을 자극하는 특이항원을 사용하여, 효소면역법(ELISA, enzyme-linked immunosorbant assay)으로 인터페론감마(interferon-gamma) 농도를 측정하여 결핵의 감염 여부를 판단한다. 과거 투베르쿨린 피부반응 검사로 인한 위양성 문제를 보완한 검사로, 현재 국내에서도 결핵균 감염 여부 조사를 위해 투베르쿨린 피부반응 검사와 함께 혹은 단독으로 널리 사용되고 있다.

2) 폐결핵 발병의 진단

① 흉부 x선 촬영

X선 검사방법으로는 실제 크기로 촬영하는 흉부 직접촬영과 70㎜, 100㎜ 크기의 축소된 사진으로 찍는 간접촬영이 있는데, 여러 사람을 집단으로 검사할 경우에는 간접촬영을 많이 이용한다. 그 소견에 따라 초감염 결핵과 재활성화 결핵으로 나뉘며 흔히 전자는 소아 결핵, 후자는 성인 결핵으로 분류하기도 한다. 인체면역결핍 바이러스(HIV) 감염자는 초감염 결핵 소견이 주로 나타나는 것으로 알려져 있다.

② 결핵균 검사

결핵균 검출은 결핵을 진단할 수 있는 가장 확실한 방법이다. 전통적으로 항산균 도말검사와 배양검사를 사용해 왔으며, 객담을 최소한 3번 이상 뱉어 시행해야 정확도를 높일 수 있다. 최근에는 핵산증폭검사(PCR)을 통해 객담 내 결핵균에 존재하는 DNA를 검출하여 결핵을 진단하는 방법이 확립되어 사용되고 있다.

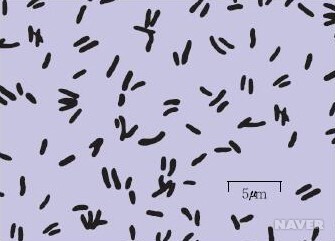

도말검사는 가래를 슬라이드에 얇게 발라 결핵균만을 선택적으로 염색해 현미경으로 관찰하는 방법이다. 결핵균은 일반적인 폐렴에서 세균 검사 때 쓰이는 그람 염색액으로 염색되지 않고 붉은색을 띄는 푸크신(fuchsin)으로 염색되고 나면 강산에 의해서도 탈색되지 않는다는 의미에서 '항산균(acid-fast bacilli)'이라고 불리는데, 결핵균 외에도 항산성을 보일 수 있는 균들이 있어 간혹 주의를 요한다. 전통적인 질넬슨(Ziehl-Neelsen)법과 보다 빨리 판독할 수 있는 형광 염색법이 있다.

배양검사는 가래뿐만 아니라 뇌척수액이나 흉수, 농양, 조직 등에서 얻은 검체로도 시행할 수 있다. 배양을 위한 배지로는 고체 배지와 액체 배지가 있으며, 결핵균은 그 특성상 배양에 오랜 시간이 걸리므로 대개 8주까지 배양 결과를 확인해야 하나 배양 양성은 3-4주 정도에 가장 많이 나온다. 배양검사에서 균이 자라면 항산균 염색을 통해 결핵균의 여부를 확인하는데, 최근에는 결핵균의 확인을 위해 핵산증폭검사 등의 분자생물학적 방법이 많이 쓰이고 있다. 최종적으로는 감별된 결핵균에 대한 약제 감수성검사가 시행된다.

③ 흉부 전산화 단층촬영(CT)

임상적으로 의심은 되나 흉부 X선 검사만으로 결핵의 진단이 힘든 경우에 전산화 단층촬영(CT)이 유용하다. CT는 오래된 섬유화 병변과 새로운 활동성 병변을 구분하는 데 도움을 주는데, 특히 소세기관지나 소세기관지 주위의 병변은 결핵이 시작됨을 특징적으로 보여준다('tree-in bud' pattern). 그 외에도 CT는 공동, 흉곽 내 림프절 병증, 좁쌀 결핵(결핵균이 피를 타고 전신으로 퍼져나가 여러 장기에 염증을 일으킨 상태로 마치 좁쌀처럼 미세한 병변이 전신에 나타나는 것), 기관지 확장증, 기관지 협착, 흉막 질환을 진단하는데 민감도가 높고 결핵종 내의 석회침착 여부 판정에 특히 유용하다.

④ 기관지내시경 검사

임상적으로 기관지 결핵이 의심되거나 객담 검사에서 결핵균이 검출되지 않거나 혹은 악성 종양과의 감별 진단이 필요한 경우 기관지내시경 검사를 시행할 수 있다. 기관지 결핵(endobronchial tuberculosis)의 경우 기관지내시경의 소견을 보고 바로 의심할 수도 있으나, 역시 결핵의 확진은 기관지내시경을 시행하여 얻은 검체로 항산균 도말검사와 배양검사, 또는 핵산증폭검사를 통한 결핵균 DNA의 검출로 이루어진다.

3) 그 외 검사

① 핵산증폭검사(PCR)을 이용한 결핵균 검사

핵산증폭검사는 위에서 설명한 결핵균 검사의 일종으로, 기존의 결핵균 검사에 비해 검사의 민감도와 특이도가 높고 재현성이 좋으며 무엇보다 결과를 얻기까지의 시간이 짧으므로 결핵이 의심되는 경우에 유용하며, 현재 국내에서는 결핵이 의심되는 모든 환자에서 결핵균 핵산증폭검사를 시행하도록 되어 있다. 폐결핵이 강력히 의심되지만 도말검사에서 음성인 환자가 핵산증폭검사에서 양성이면 결핵으로 진단할 수 있는데, 핵산증폭검사가 음성이라고 해서 결핵을 배제할 수는 없다.

② 약제 감수성검사 및 신속내성검사

국내 결핵 신환자 중 3% 가량을 차지하는 다제내성 결핵을 조기에 진단하기 위하여, 국내에서는 모든 결핵환자의 첫 배양균주에 대해 항결핵제에 대한 약제 감수성검사를 시행하기로 되어 있다. 현재는 배양된 집락을 이용해서 한천 배지나 계란 배지에 접종하는 '비율법'이 지금까지의 사례가 많고 경제적이기 때문에 많은 나라에서 시행되고 있다.

최근 2가지 이상의 약제에 내성이 있는 다제내성 결핵이 문제화되면서 좀 더 빨리 약제 감수성검사 결과를 얻고자 하는 노력이 있어 왔는데, 특히 결핵의 1차 치료약제 중 하나인 리팜핀(rifampin: RMP)의 경우 리팜핀 내성균은 다제내성을 보이는 경우가 많고 또한 약 80-90%가 또 다른 1차 치료약제인 이소니아지드(isoniazid: INH)에도 내성이므로 현재 리팜핀 내성은 다제내성의 지표로 보조적으로 이용되고 있다. 현재 이소니아지드와 리팜핀에 대한 내성을 동시에 확인할 수 있는 분자생물학적 방법을 이용한 신속내성검사가 국내에도 보급되어 있으며, 다제내성 결핵을 검출하기 위해 초기 검사로 시행할 수 있다.

치료

결핵균은 산소 분압이 높은 환경에서 잘 증식하나 그 증식 속도는 일반 세균에 비해 느리고, 대식세포 내에서도 생존하면서 돌연변이로 약제 내성을 획득하는 비율이 높은 것이 특징이다. 따라서 결핵 치료의 가장 큰 원칙은 감수성 있는 살균 제제를 선택하여 약제내성을 방지하기 위해 다제 병용 요법으로 장기간 치료를 하는 것이며, 최고 혈중농도를 위해 1회 전량 투여 요법을 권장하고 있다.

과거 결핵을 치료할 수 있는 효과적인 약물이 없던 1950년대까지만 하더라도 결핵 환자들은 깨끗한 공기가 있는 시골에서 요양을 하거나 혹은 감염된 폐를 강제로 허탈시켜서 폐 속에 있는 결핵균이 공기와 접촉하지 못하게 폐쇄시키는 방법을 사용했던 적도 있었다. 그러나 지금 항결핵제가 개발된 이후부터는 일부 특수한 경우를 제외하면 항결핵제를 꾸준히 복용하는 것만으로도 대부분의 결핵은 완치가 가능하다.

현재 결핵치료에 사용할 수 있는 항결핵제는 모두 9-10종 정도가 있는데, 이 중 효과가 좋고 부작용이 적어 우선적으로 사용하는 항 결핵제를 '1차 약제'라고 하며, 이보다 효능은 떨어지면서 부작용은 더 심해서 부득이하거나 꼭 필요한 경우에만 사용하는 항결핵제를 '2차 약제'라고 한다.

이러한 약제를 바탕으로 현재 결핵 환자에 사용하고 있는 가장 일반적인 결핵 치료법은 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨, 피라진아미드 4가지 약물을 두 달간 매일 복용한 후, 피라진아미드를 제외한 3가지 약물을 4개월에서 7개월 정도까지 추가로 복용하는 표준 단기 화학요법을 적용하고 있다. 이는 결핵균의 수를 치료 초기에 급속히 감소시켜 약제 내성균의 출현 기회를 뺏고, 대식세포 내 결핵균이나 서서히 증식하는 균을 박멸하고자 하는 방법으로 스트렙토마이신 등에 내성인 균에도 유효하고 치료 실패율이 낮으면서 재발시에도 다시 처음 처방으로 재치료가 가능하여 치료 탈락자의 감소 효과도 있다.

일단 결핵 치료를 시작해서 약을 복용한 지 2주 정도가 지나면 기침이나 발열, 무력감 등의 증상은 거의 사라진다. 결핵약은 효과적인 약의 흡수 문제 때문에 가능하면 하루 한 번 식전 1시간에서 30분 전에 모든 약을 한꺼번에 복용하도록 권장하고 있는데 특히 결핵치료에서 가장 중요한 것은 결핵약을 거르지 않고 매일 정확하게 복용하는 것이므로 가능하면 모든 약을 한꺼번에 복용하는 것이 가장 확실한 방법이다.

그러나 일부 환자의 경우에는 속쓰림, 발열, 관절통, 두드러기, 간 기능 이상 등의 결핵 약제 고유의 부작용을 경험하기도 하는데, 이 때 환자가 약을 불규칙하게 먹거나 마음대로 약을 끊으면 얼마 지나지 않아 결핵균이 다시 증식하면서 증상이 재발하거나, 경우에 따라서는 약에 저항성을 가진 균이 출현하면서 치료에 실패하기 때문에 꼭 병원을 재방문하여 적절한 조치를 받아야 한다. 현재 결핵 치료에 사용할 수 있는 약이 모두 10여종 정도에 불과하다는 사실을 생각하면 결국 결핵은 첫 번째 치료에서 확실하게 치료를 하는 것이 가장 중요하다는 점을 꼭 기억해야 한다.

아울러 국내에서는 1962년 이래 국가결핵관리 사업이 시작된 이래 세계보건기구의 지침에 맞춰 결핵 예방을 위한 비씨지(BCG) 접종에서부터 각종 통계적 자료 수집을 위한 결핵감시에 이르기까지 국가적 전담기구를 두고 있으며 민간과 긴밀한 협조를 이루기 위해 다양한 방면에서 노력하고 있다.

투베르쿨린 피부반응 검사

경과/합병증

결핵은 일반적으로 항결핵제만 꾸준히 잘 복용하면 완치가 가능한 질환이지만, 완치의 여부와 무관하게 결핵에 의해 감염된 폐에는 다양한 형태로 그 후유증이 남는다. 이는 폐실 질에서부터 흉곽에 이르기까지 전체 흉부 어디에도 가능하며 석회화된 결핵종, 폐 실질 내 공동, 기관지 확장증, 라스무센(Rasmussen) 동맥류, 기관지 흉막루, 기흉 등이 있다. 드물지만 결핵을 앓은 흔적에서 폐암이 발생하는 경우도 있어 주의를 요하고, 특히 공동 내에 진균종이 생기는 경우 대량 객혈의 위험이 있어 경우에 따라서는 수술적 치료가 필요하기도 하다.

치료에 잘 반응하지 않거나 치료 중에도 객담(가래) 검사에서 항산균이 계속 검출된다면 약제내성 결핵을 의심한다. 약제내성 결핵은 대부분 복약 순응도가 떨어져 약을 불규칙하게 복용한 것 때문이었으나 최근에는 처음부터 약제내성 결핵에 감염이 되는 경우도 증가하고 있다. 약제내성 결핵의 경우 치료 기간은 더 늘어나고 복용해야 할 치료약의 종류도 더 많이 늘어나는데, 최근에는 다제내성 결핵뿐만 아니라 광범위 약제내성 결핵도 등장하여 인류의 건강을 위협하고 있는 실정이다.

예방방법

결핵을 예방하려면 비씨지(BCG) 접종을 해야 한다. 비씨지는 우형 결핵균의 독성을 약하게 하여 만든 것으로 사람에게는 병을 일으키지 않으면서 결핵에 대한 면역을 갖게 하는 백신이다. 결핵균에 감염되기 전 비씨지 접종을 하면 그렇지 않은 경우보다 발병률이 1/5로 줄어드는데, 이 효과는 10년 이상 지속된다. 특히 비씨지는 폐결핵뿐 아니라 사망률이 높은 소아의 결핵성 뇌막염이나 속립성 결핵(좁쌀결핵) 예방효과가 높기 때문에 가능한 한 출생 후 1개월 이내에 비씨지를 접종하도록 하고 있다.

식이요법

간혹 결핵 환자의 가족 중에 또 다른 결핵 환자가 발생하는 경우 혹시 유전이 아니냐고 질문을 하는 경우가 있는데 이것은 환자의 몸에서 나온 결핵균에 다른 사람이 전염된 것이지 유전된 것이 아니다. 결핵은 감염되는 병이며, 유전되는 병이 아니다.

또한 과거 효과적인 결핵 치료약이 없던 시절에는 결핵 환자가 다른 사람에게 병을 옮기지 않도록 병원이나 요양소에 환자를 격리했던 경우가 있었으나 현재 나와 있는 결핵약은 처음 2주 정도만 꾸준히 복용하면 결핵균의 전염력이 거의 소실되기 때문에, 치료 시작 2-4주 후가 지난다면 특별한 상황을 제외하고는 따로 입원을 하거나 격리생활을 할 필요는 없다. 또한 결핵은 공기 중 비말핵에 의해 전염되는 병으로, 환자가 사용하는 식기, 의류, 침구, 책 등과 같은 환자의 소유물이나 음식을 통해서는 결코 전염되지 않는다. 사실 실제로 문제가 되는 것은 결핵을 진단받고 치료를 시작한 이후가 아니라 결핵을 진단받기 이전의 시기이므로 환자의 가족이나 주변 사람들에서 결핵이 의심되는 증상이 발생하면 미루지 말고 의사의 진찰을 받는 것이 좋다.

담배는 그 자체로 결핵에 더 잘 걸리게 하지는 않는 것으로 알려져 있으나 담배를 피우는 사람은 기관지염으로 인해 평소에도 기침과 가래가 많이 나오므로 결핵으로 인한 증상을 담배로 인한 증상으로 오해하여 병을 키우는 경우가 있을 수 있고 결핵이 발생한 경우에는 추가적인 세균 감염이 발생할 수 있으므로 결핵 환자는 반드시 금연을 해야 한다.

산모나 수유부의 경우에도 특별한 상황이 아닌 이상 결핵 치료가 아이에게 특별한 영향을 미치지는 않는다고 알려져 있다.

결핵을 치료하기 위해서는 오랫동안 상당히 많은 양의 약을 매일 먹어야 하는데 대부분의 결핵약은 간에서 대사가 된다. 때문에 간혹 결핵약을 복용 중인 환자가 보약이나 개소주 등과 같은 건강보조식품을 임의로 먹으면 그 자체가 간에 추가적인 부담을 줄 수가 있다. 따라서 결핵 환자도 일반 사람들과 마찬가지로 여러 가지 일상적인 음식들을 골고루 먹으면 되고, 건강보조식품을 임의로 먹으면 절대로 안 된다. 또한 결핵약을 복용 중일 때에는 절대적으로 금주해야 한다. 최근 일부의 연구결과에서 특정 비타민이나 미량원소 등을 먹으면 결핵 예방에 도움을 준다고 알려지기도 하였으나 아직까지 일반적으로 받아들여진 사실은 아니다.

결핵약, 항결핵제

[antituberculosis drug]

항결핵제는 결핵균에 의한 감염을 치료하는 약물이다. 치료 시기와 효과, 안전성 등에 따라 초기 치료에 사용되는 1차 약제와 부작용이나 내성으로 인해 1차 약제를 사용할 수 없을 때에 사용되는 2차 약제로 구분된다. 결핵의 재발과 약제에 대한 내성 발생을 막기 위해 처방된 용법과 기간을 지켜서 복용해야 한다.

약리작용

결핵은 결핵균에 의해 발생하는 감염병이다. 결핵균은 주로 사람에서 사람으로 공기를 통해 전파되어, 대부분 폐에서 감염을 유발하지만 체내 다른 조직에서도 감염을 일으킬 수 있다. 항결핵제는 결핵균에 의해 감염되었을 때 치료하기 위해 사용하는 약물이다. 결핵균의 세포벽 형성을 저해하거나 증식을 억제하는 작용을 통해 치료 효과를 나타낸다. 결핵균은 다른 세균들에 비해 증식 속도가 매우 느리고 간헐적으로(얼마 동안의 시간 간격을 두고 반복적으로) 증식하기도 한다. 또한 지방 성분이 많은 세포벽에 둘러싸여 있어서 건조한 상태나 강한 산성이나 알칼리성 환경에서도 잘 견딘다. 따라서 결핵 치료 기간이 긴 편이며, 항결핵제에 대한 내성*이 발생되기 쉽다. 내성 발생 방지, 재발 위험 감소 등을 위해 결핵 치료에는 작용기전이 다른 여러 가지 약물이 함께 사용된다.

원인

항결핵제는 치료 시기와 효과, 안전성, 약물계열 등에 따라 1차 약제와 2차 약제로 분류된다. 치료 효과가 좋고 부작용이 적어서 초기 치료에 사용되는 약물을 1차 약제라고 한다. 1차 약제보다 치료 효과가 낮고 부작용이 많아서 부작용이나 내성으로 인해 1차 약제를 사용할 수 없을 때 사용되는 약물을 2차 약제라고 한다.

1차 약제

이소니아지드, 피라진아미드, 리팜피신, 리파부틴, 에탐부톨 등이 1차 약제이며, 3~4가지 약제가 함께 사용된다.

이소니아지드는 활발히 증식하는 결핵균에 효과적으로 작용한다. 간손상이 가장 중요한 부작용이다. 또한 신경의 기능을 유지시키는 작용을 하는 피리독신이라는 비타민의 부족을 초래하여 손발이 저린 느낌을 주 증상으로 하는 말초신경병증을 유발할 수 있다. 말초신경병증 발생 위험이 큰 만성 신부전 환자, 당뇨병 환자, 간질 환자 등에게는 예방을 위해 이소니아지드 투여 시 피리독신을 함께 투여한다.

피라진아미드는 산성 환경에서 천천히 증식하는 결핵균에 작용한다. 결핵 초기 치료 시에 처음 2개월간만 복용하는 것이 권고된다. 주로 문제가 되는 부작용은 간독성과 관절통이다. 요산 수치를 증가시킬 수 있으므로 통풍에 걸린 적이 있는 사람에게 사용 시 주의해야 하며, 통풍이 발생하면 피라진아미드 사용을 중단해야 한다.

리팜피신은 이소니아지드와 함께 결핵 치료 시 핵심적인 역할을 하는 약물이다. 지속적 또는 간헐적으로 증식하는 결핵균과 섬유화된 부위에 존재하는 결핵균에 작용한다. 간장애, 위장장애, 피부 발진 등의 부작용을 유발할 수 있다. 약물의 색 때문에 소변이 오렌지색으로 변색될 수 있고, 드물게 콘택트렌즈도 변색될 수 있다. 부정맥 치료제, 와파린(항응고제), 경구피임약, 스테로이드, 당뇨병 치료제 등의 약물과 함께 복용하면 이 약물들의 대사를 증가시켜 혈중 농도를 감소시켜 효과에 영향을 미칠 수 있으므로 주의해야 한다. 리파부틴은 리팜피신과 같은 계열 약물이지만 리팜피신에 비해 약물 상호작용이 적은 편이다.

에탐부톨은 항결핵제에 대한 내성을 억제하는 역할을 하는 약물이다. 시력저하, 적녹 색맹 등의 시신경 부작용을 유발할 수 있다. 시력장애가 발생하면 전문가와 상의한 후 복용을 중단하고 안과 진료를 받는 것이 좋다.

2차 약제

2차 약제는 초기 치료 실패 후 재치료 또는 다제내성 결핵* 등에 사용되는 약제로 카나마이신, 스트렙토마이신, 프로티온아미드, 시클로세린, 파라아미노살리실산, 델라마니드, 베다퀼린 등이 있다. 카나마이신과 스트렙토마이신은 주사제이며, 현기증, 이명 등의 이독성과 신장 독성을 유발할 수 있다. 프로티온아미드와 파라아미노살리실산은 위장장애(구역, 구토, 식욕감퇴 등)를 유발할 수 있으므로 식사와 함께 복용하는 것이 좋다. 시클로세린은 불안, 두통, 정신병, 발작 등의 부작용을 유발할 수 있으므로 정신과적 병력이 있는 환자에게는 투여하지 않아야 한다. 델라마니드와 베다퀼린은 주로 다제내성 결핵 치료에 최근에 사용되기 시작한 약물이다. QT 간격†을 연장시킬 수 있으므로 투여 시작 전과 투여기간 동안 심전도 검사가 필요하다.

종류

Table 1. 대표적인 항결핵제의 종류

|

약물 분류

|

종류

|

제품 예

|

|

1차 약제

|

이소니아지드

|

유한짓®

|

|

리팜피신

|

리팜핀®

|

|

|

에탐부톨

|

마이암부톨제피®

|

|

|

피라진아미드

|

피라진아미드®

|

|

|

리파부틴

|

마이코부틴®

|

|

|

2차 약제

|

카나마이신

|

카나마이신황산염®

|

|

스트렙토마이신

|

황산스트렙토마이신®

|

|

|

프로티온아미드

|

프로티온아미드®

|

|

|

시클로세린

|

크로세린®

|

|

|

델라마니드

|

델티바®

|

|

|

베다퀼린

|

서튜러®

|

효능/효과

결핵균에 의해 감염되어 발생하는 폐결핵 및 기타 결핵증의 치료 등에 사용된다.

용법

항결핵제는 결핵균의 특성 등을 고려하여 여러 종류의 약물이 함께 사용된다. 초기 치료 용법과 재치료 용법으로 구분된다. 초기 치료 용법은 결핵 감염 초기에 환자에게 우선적으로 권고되는 용법이고, 재치료 용법은 초기 치료 용법을 준수하지 않아 결핵 치료에 실패하여 재발하거나 약제내성 결핵이 발생할 경우 권고되는 용법이다. 초기 치료에 사용되는 1차 항결핵제의 경우 최대 효과를 나타내기 위해서 나누어 복용하는 것보다는 1일 용량을 한 번에 복용하는 것이 권고된다.

초기 치료와 재치료 치료기간, 구성 약물, 특이사항 등은 다음과 같다.

Table 2. 결핵의 대표적인 치료 용법

|

치료단계

|

치료기간

|

구성 약물

|

특이사항

|

|

|

초기 치료

|

초기 집중치료기

|

2개월

|

이소니아지드, 리팜피신, 에탐부톨, 피라진아미드

|

피라진아미드를 사용하지 못하는 경우, 이소니아지드, 리팜피신, 에탐부톨을 9개월간 복용

|

|

후기 유지치료기

|

4개월

|

이소니아지드, 리팜피신, 에탐부톨

|

||

|

재치료

|

재발 결핵

|

9개월

|

초기 치료와 동일

|

초기 치료 기간을 3개월 연장

|

|

이소니아지드

단독 내성 결핵

|

6~9개월

|

리팜피신, 에탐부톨, 피라진아미드

|

유지치료기 시작 후 내성이 확인되면 리팜피신, 에탐부톨만 복용(12개월)

|

|

|

리팜피신 단독

내성 결핵

|

12~18개월

|

이소니아지드, 에탐부톨, 피라진아미드, 퀴놀론계 항생제(레보플록사신 또는 목시플록사신)

|

심한 경우 주사제를 함께 사용

|

|

|

이소니아지드, 리팜피신 동시 내성 결핵(다제내성 결핵)

|

최소 8개월(집중치료기)

|

효과적인 2차 약제 4가지, 피라진아미드

|

총 치료기간 최소 20개월(집중치료기+유지치료기)

|

|

부작용

항결핵제는 일반적으로 여러 가지 약물이 함께 사용되고 장기간 복용해야 하므로 부작용이 발생할 위험이 비교적 크다. 항결핵제 복용 시 흔히 나타날 수 있는 부작용은 위장장애, 간독성, 피부 부작용 등이다.

• 위장장애: 오심, 구토, 식욕저하 등이 나타날 수 있다. 증상이 심하지 않고 항결핵제를 복용할 때만 증상이 나타나면 복용 방법 변경을 고려할 수 있지만, 증상이 심하거나 지속될 경우 간기능 검사 등 추가 검사가 필요할 수 있다.

• 간독성: 항결핵제의 복용 중단이나 다른 약물로의 변경을 하게 하는 부작용으로 1차 항결핵제 중에서 이소니아지드, 리팜피신, 피라진아미드 등에 의해 유발될 수 있다. 증상이 없는 간효소 수치 상승, 전신 쇠약감, 구역, 구토, 가려움증, 황달, 간염, 간부전으로 인한 사망까지 다양하게 나타날 수 있다. 고령자, 알코올 중독 환자, 간염을 앓은 적이 있는 사람에서 간독성이 발생할 위험이 높다. 간질환이 있는 환자는 간독성이 발생하면 치명적일 수 있으므로 주의해야 한다.

• 피부 부작용: 모든 항결핵제에서 유발될 수 있으며 가려움증, 피부 발진 등이 나타날 수 있다. 경미한 증상은 저절로 완화되지만 나아지지 않고 견디기 어려운 경우 원인 약물을 찾아 다른 약물로 대체해야 한다.

그 외에 부작용에 관한 상세한 정보는 제품설명서 또는 제품별 허가정보에서 확인할 수 있다. 부작용이 발생하면 의사, 약사 등 전문가에게 알려 적절한 조치를 취할 수 있도록 한다.

주의사항

결핵을 치료하기 위해서 여러 가지 약물을 장기간 복용해야 하므로, 항결핵제를 불규칙하게 복용하거나 임의로 복용을 중단하기 쉽다. 이런 경우 내성균이 생길 가능성이 높아지고, 내성균이 생기면 치료가 어려우므로 증상이 개선되더라도 내성균의 발현을 막기 위해 처방된 용법과 기간을 지켜야 한다.

그 외에 주의사항에 관한 상세한 정보는 제품설명서 또는 제품별 허가정보에서 확인할 수 있다.

문제

A 13-year-old girl presents with a 4-week history of unrelenting cough, night sweats, and fever. She has no known past medical history and no current medications. The patient recently immigrated to the US from a rural town in northern India. Vaccination status is unknown. Vital signs include: temperature 38.5°C (101.3°F), pulse 115/min, blood pressure 95/65 mm Hg, and respiratory rate 22/min. Physical exam is significant for decreased breath sounds in the right upper lobe and right cervical lymphadenopathy. A chest radiograph reveals multiple cavitations in the right upper lobe and right hilar lymphadenopathy. A sputum culture shows acid-fast bacilli. In addition to the recommended antibiotic therapy for this infection, which of the following compounds should be prescribed?

|

|

Explanation:

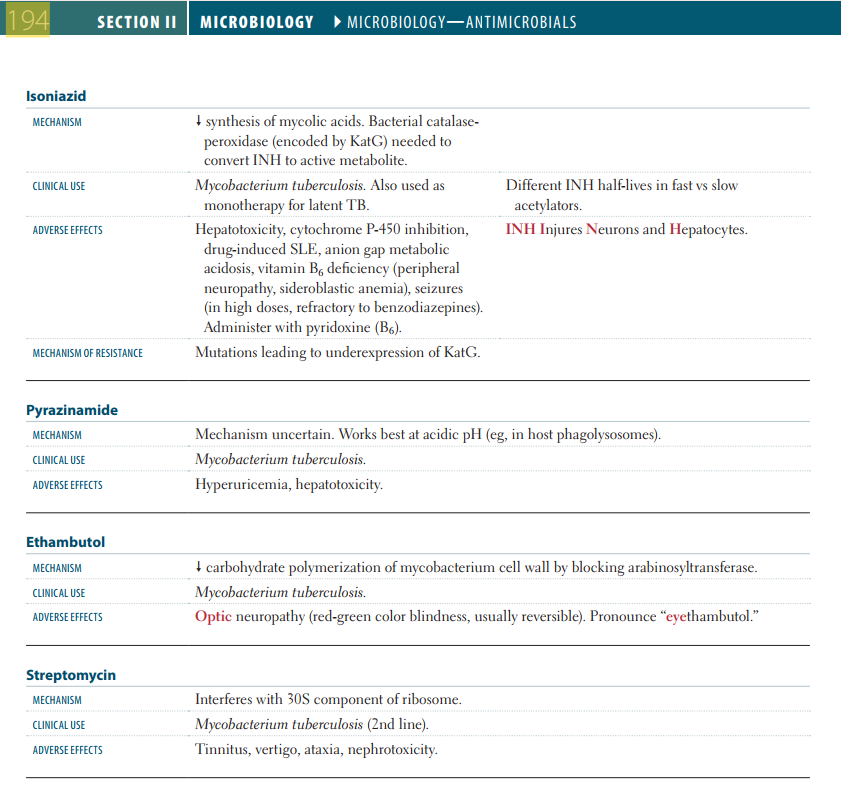

Correct answer C: Image by Lecturio The patient's risk factors and clinical signs and symptoms are suggestive of primary pulmonary tuberculosis (TB). TB remains a significant burden in sub-Saharan Africa, India, and Southeast Asia. The recommended treatment for TB includes isoniazid (INH) for both active and latent TB. Common adverse effects of INH include elevated liver enzymes and peripheral neuropathy. Two mechanisms have been proposed for INH-associated neuropathy:

Option A: Thiamine pyrophosphate (TPP) is a derivative of thiamine (vitamin B1) that plays a role in multiple reversible decarboxylation reactions. Decreased absorption of thiamine in the gut due to heavy alcohol use, as well as poor nutrition, can result in thiamine deficiency. Clinical syndromes associated with thiamine deficiency include Wernicke-Korsakoff syndrome (presenting with ataxia, confusion, nystagmus, ophthalmoplegia, confabulation, and psychosis), and beriberi (presenting with peripheral neuropathy, muscle wasting, and dilated cardiomyopathy). Option B: Riboflavin (vitamin B2) is a cofactor for various oxidation-reduction reactions, as well as a precursor for flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN). Riboflavin deficiency is typically associated with other vitamin B deficiencies and is extremely rare on its own. The primary clinical manifestations of riboflavin deficiency include cheilosis, corneal vascularization, and dry skin. Option D: Niacin (vitamin B3) is derived from tryptophan metabolism (which involves enzymes with vitamin B6 as a cofactor) and is a constituent of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP), both involved in oxidation-reduction reactions. Causes of niacin deficiency include vitamin B6 deficiency, Hartnup disease (decreased intestinal absorption of neutral amino acids), and malignant carcinoid syndrome. The primary clinical manifestations of niacin deficiency are glossitis and pellagra (a disease characterized by diarrhea, dermatitis, and dementia). Option E: Folic acid is the most common vitamin deficiency. Folic acid is absorbed primarily in the jejunum, and its deficiency is most commonly caused by malnutrition, especially in the elderly population. Folic acid is converted into tetrahydrofolate (THF), a coenzyme for methylation reactions. Lab test manifestations of folic acid deficiency include megaloblastic anemia, hypersegmented neutrophils, and homocysteinemia. Learning objective: Isoniazid (INH), an antituberculosis drug, is associated with peripheral neuropathy secondary to pyridoxine (vitamin B6) depletion. Therefore, pyridoxine supplementation is indicated whenever INH is prescribed in order to prevent the onset of peripheral nerve damage. |

|

Related Videos:

|

|

Book References:

First Aid for the USMLE Step 1 (2022, 32nd ed): 194

First Aid for the USMLE Step 1 (2021, 31st ed): 197

First Aid for the USMLE Step 1 (2020, 30th ed): 67, 197

First Aid for the USMLE Step 1 (2019, 29th ed): 67, 197

First Aid for the USMLE Step 1 (2018, 28th ed): 67, 197

First Aid for the USMLE Step 1 (2017, 27th ed): 63, 193

|

참고자료

오늘은 여기까지 정리하겠습니다!

감사합니다!