2023. 2. 12. 14:08ㆍ카테고리 없음

안녕하세요! 유익한 정보 세모정입니다~

오늘은 ' 심부정맥 혈전증[ deep vein thrombosis ]/ 폐 색전증[ pulmonary thromboembolism ] '에 대해 알아보고 정리하겠습니다!

심부정맥 혈전증

[ deep vein thrombosis ]

-요약 -

하지 내 정맥의 혈류 장애로 인해 정체된 혈액이 응고되어 혈전(피떡)이 발생하는 질환

정의

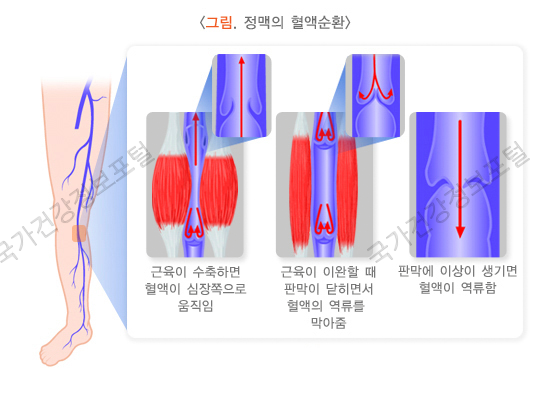

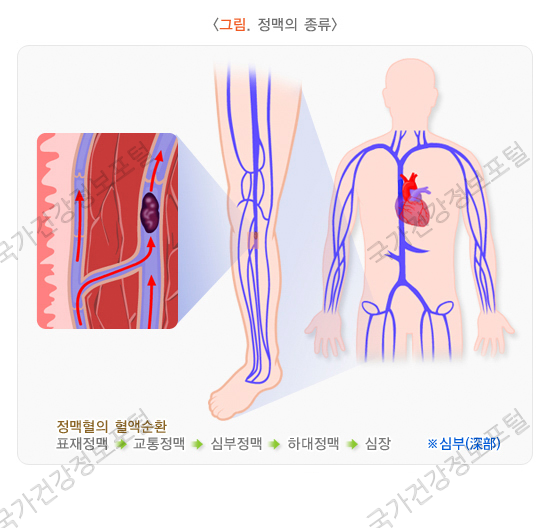

하지의 정맥 내에 생긴 혈전 때문에 발생하는 질환이다. 하지 혈관의 특정 부위에서 떨어져 나온 피떡이 우심방, 우심실을 거쳐 폐동맥으로 흘러가 폐동맥을 막으면 폐색전증을 유발할 수 있다. 오랜 기간 동안 침대에 누워 있거나, 외상을 입었거나 또는 혈전이 생기기 쉬운 여러 상황(악성 종양을 가진 환자 등)에 처해 있을 때, 하지의 정맥혈이 정체되어 심부(깊은 부위)의 정맥에 혈전이 생기는 것을 심부정맥 혈전증이라고 부른다. 흔히 장거리 비행 시 좁은 좌석에 앉은 승객에서 발생하는 질환이라 하여 ‘이코노미 클래스 증후군’이라고 부르기도 한다.

일부에선 심장의 전기리듬 장애를 뜻하는 부정맥과 심부정맥을 같은 맥락으로 오해하여 심장리듬장애 증후군이라고 잘못 부르기도 한다. 그러나 부정확한 맥박을 뜻하는 부정맥과 심부정맥은 부정맥이라는 낱말에서 세 글자는 같지만, 둘은 엄연히 다른 질환군이다. 또한 밖에서 보이는 하지 표재정맥의 순환이 잘 되지 않아 생기는 정맥류와도 다른 질환이다. 표재정맥의 혈류 장애에서는 폐동맥 내로 혈전이 이동하는 일이 흔하지 않으며, 오랜 시간 서서 일하는 사람에게 흔하게 발생한다는 차이점이 있다.

원인

오랜 기간 앉아 있거나(장시간 좁은 비행기 좌석에 앉아 있는 것도 포함), 장시간 침상에 누워 있을 때, 외상이나 수술 후, 임신 중이거나 혈전증의 과거력이 있을 때, 유전적인 소인 또는 악성 종양으로 혈액이 응고되기 쉬운 경우, 비만 등이 위험인자로 알려져 있다.

증상

혈전증이 잘 생길 수 있는 선행 인자를 가진 환자에게 하지 피부색의 변화, 갑작스런 하지 부종과 보행 시 장딴지 통증 등의 증상이 생기면 심부정맥 혈전증을 의심해 볼 수 있다. 일부에서는 혈전증이 생긴 정맥의 주행 방향(핏줄 속에서 피가 흐르는 방향)을 따라 압통(누르면 생기는 통증)이 있을 수 있으며, 피부에서 혈관이 만져지는 경우도 있다. 대개 선행 인자가 있는 경우에 발생하므로, 유전적 소인을 가지고 있지 않은 건강한 사람이 하지의 동통을 호소한다고 해도 심부정맥 혈전증으로 처음부터 의심하는 것은 다소 성급할 수 있다.

그러나 일부 환자에서는 증상이 가벼워 별다른 치료를 받지 않고 지내다가 혈전이 폐동맥 내로 들어가면 폐동맥 색전증을 일으킬 수 있다. 이러한 경우 진단 시 호흡곤란을 호소하며, 폐동맥 색전증 증상이 나타나기도 한다.

진단/검사

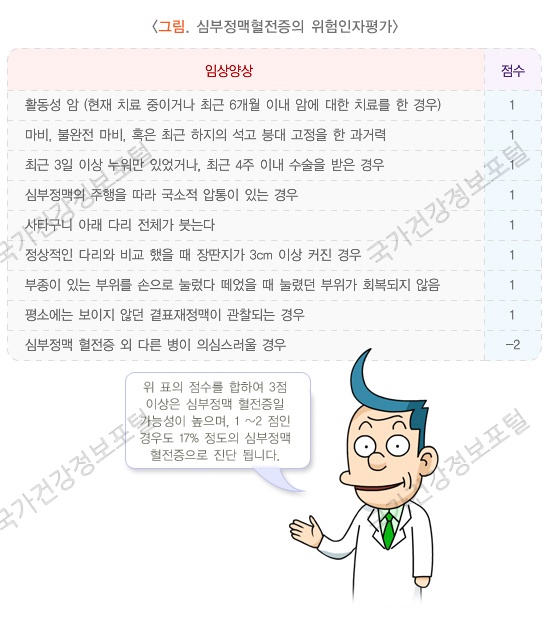

심부정맥 혈전증이 일어날 수 있는 위험인자를 가진 환자인지 확인하는 것이 중요하다. 심부정맥 혈전증이 발생하였다 하더라도 증상이 전형적이지 않은 경우가 많아, 진단하기가 어려운 질환 중 하나이다. 혈전증이 잘 생길 수 있는 상황에 처한 환자에게 하지 증상이 있는 경우, 임상적으로 진단할 수 있으며, 정맥 도플러 초음파 검사나 컴퓨터 단층촬영(CT)을 통해 확진할 수 있다.

정맥 도플러 초음파 검사는 심부정맥 혈전증이 의심되는 환자에게 시행한다. 비침습적(신체기관을 찌르지 않는 방법)이며 매우 정확한 검사로, 심부정맥 혈전증이 있는 부위의 정맥이 혈관 안에 있는 혈전 때문에 잘 눌리지 않고, 혈류의 장애를 가진 것을 확인할 수 있다. 하지 혈관 컴퓨터 단층촬영도 심부정맥 혈전증 진단에 도움을 준다.

치료

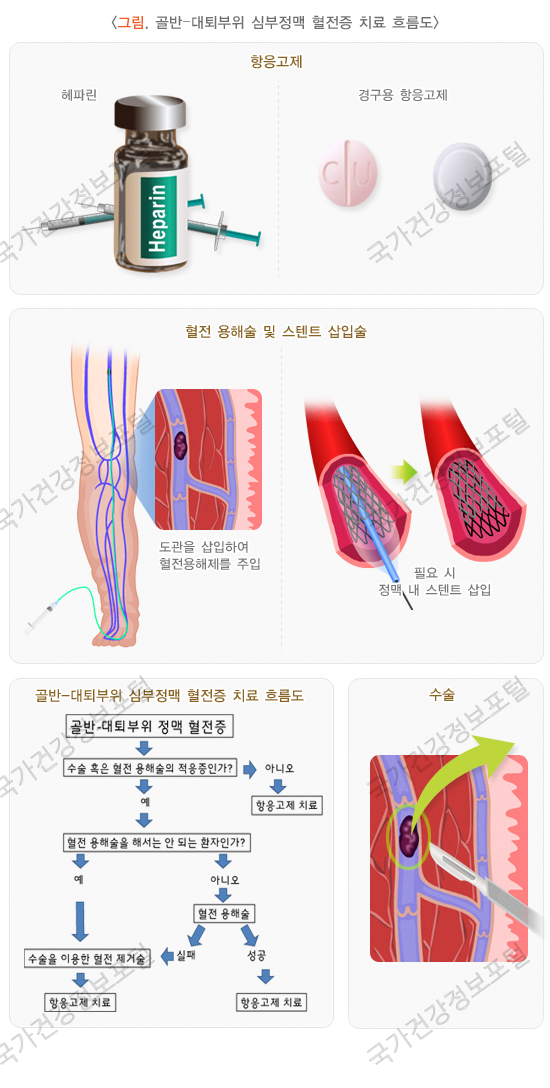

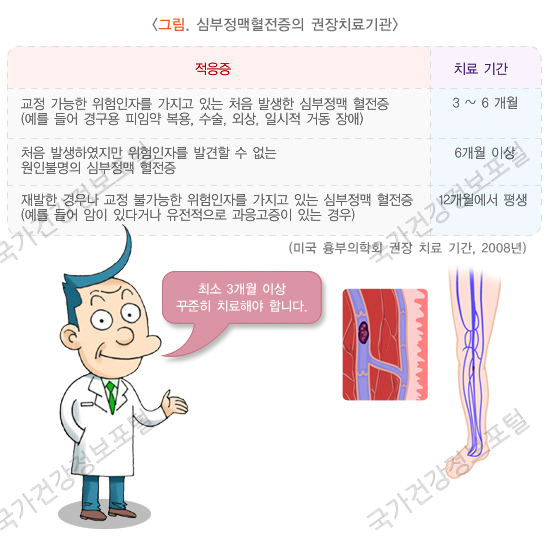

폐동맥 색전증과 만성 정맥허혈을 예방하는 것이 심부정맥 혈전증 치료의 주된 목적이다. 이를 위해서는 혈전증에 대한 치료와 정맥압을 낮추는 치료를 병행하여야 한다. 또한 질병을 발생시킨 원인에 대한 치료도 필요하다.

대증적인 치료 방법으로는 부어 있는 다리를 심장 높이보다 올려주고 압박 스타킹을 착용시키며, 헤파린 또는 와파린 같은 항응고제 약물을 투약할 수 있다. 약제(와파린)를 투약하면서 자주 혈액검사(프로트롬빈 타임)를 시행하는데 이는 정확한 약물 용량을 투여하기 위함이다. 최근에는 새로운 항응고제 약물이 사용되면서 혈액검사를 자주 하는 부담이 덜기도 하였으나, 아직 안전성이 완전히 확증되지는 않아, 의료진과의 상담이 필요하다.

심부정맥 혈전증이 심한 경우에는 중재 시술(혈전 제거술, 혈전 용해술)을 통해 빠른 시간 내에 혈전을 제거하여 막혀 있던 정맥의 혈류를 회복시킬 수 있다. 이러한 중재 시술은 증상을 완화시키고 장기적인 합병증을 예방할 수 있는 장점이 있다. 항응고제 투여가 어렵거나, 금기인 환자, 항응고제 투여 중에도 지속적으로 심부정맥 혈전증이 발생하면 하대정맥에 필터를 삽입하는 시술을 하기도 한다.

경과/합병증

경과는 심부정맥 혈전증이 발생할 만한 위험인자가 변화될 수 있는 것인가에 달려 있다. 지속적으로 침상 안정을 취해야 하거나 피가 잘 굳는 질환이나 소인을 가진 경우와 같이 심부정맥 혈전증을 일으킬 수 있는 위험인자가 쉽사리 변화될 수 없는 상황에 처해 있는 환자의 경우에는 재발이 흔하기 때문에 일생 동안 재발을 예방하기 위해 치료를 받아야 한다. 반면 수술 후 침상 안정 중인 환자 중에서 회복기가 지난 후 보행이 가능하다면 그 예후는 양호하다.

혈전이 떨어져 나가 심장을 거쳐 폐로 들어가, 폐동맥 색전증을 일으키는 것이 가장 치명적인 합병증이다. 호흡곤란, 가슴통증, 맥박수 증가, 저혈압 등의 증상이 발생하며, 심한 경우에는 사망에 이를 수 있다. 심부정맥 혈전증을 치료받으면서 생길 수 있는 합병증은 항응고제 사용과 관련이 깊다. 혈전을 없애거나 다시 생기는 것을 예방하기 위해 사용하는 항응고제는 출혈 경향을 높이기 때문에 뇌출혈, 복강 내 출혈, 쉽게 멍이 드는 증상이 생길 수 있다. 또한 약제 과민성, 혈소판 감소증을 일으킬 수 있다.

예방방법

장기간 부동 상태로 누워 있지 않는 것이 가장 중요한 예방법이다. 오랜 기간 침상 안정이 필요한 경우에도 자주 체위를 바꿔주어 혈류가 정체되지 않도록 한다. 비행기 탑승으로 장시간 앉아 있어야 하는 경우에는 기내 방송에서 권하는 대로 자주 스트레칭을 하거나 걷는 것이 좋다. 골반이나 고관절 수술, 신경외과 수술을 받은 후 어쩔 수 없이 오래 누워 있어야 하는 경우에는 탄력 스타킹(압박 스타킹)을 신어 혈류가 정체되는 것을 줄이고, 출혈의 위험성을 증가시키지 않는 범위 내에서 항응고제를 예방적으로 투여해 볼 수 있다. 수술 후 조기 운동을 하는 것도 혈전 예방에 도움이 된다.

폐 색전증

[ pulmonary thromboembolism ]

-요약 -

심부정맥의 혈전이 이동하여 폐 혈관을 막은 상태, 즉 폐 혈관의 색전증

정의

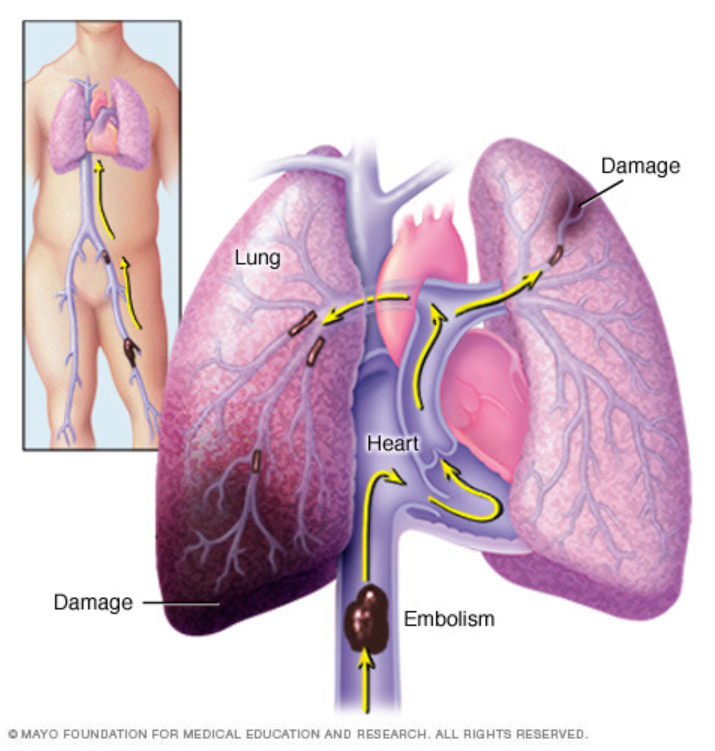

폐는 몸에 필요한 가스 교환을 하는 것이 주된 기능이다. 이를 위하여 폐에는 우심실로부터 나오는 폐동맥이 폐 전체에 걸쳐 분지되어 있으며 이후 모세혈관을 지나 가스 교환을 하고 난 후 폐정맥을 통해 좌심방으로 들어간다. 이 때, 다리에 위치한 깊은 부위의 정맥(심부 정맥)에 혈전(혈관 안에서 혈액이 부분적으로 응고된 것)이 생기고 이것이 우심방, 우심실을 경유하여 폐의 혈관으로 이동하여 폐의 혈관을 막은 상태를 폐 색전이라 한다. 색전이라는 용어는 혈전이 혈관을 타고 이동하여 체내의 다른 혈관을 막아 일으키는 병적인 상태를 일컫는다.

PTE

원인

외상, 수술, 움직임 제한, 임신, 산후기간과 같은 과응고 상태(hypercoagulability, 혈액이 지나치게 쉽게 굳어버리는 상태)가 폐 색전증의 가장 흔한 원인이다. 주위에서 볼 수 있는 가장 흔한 경우는 입원하여 누워있던 환자가 갑자기 숨이 차서 의뢰된 경우이다.

스웨덴 말뫼(Malmo) 지역의 한 연구에서 폐 색전증의 25% 가 수술 후 15~30일 사이에 발생하고, 15%가 30일 이후에 발생한다고 보고하였다. 암 세포는 폐 색전증을 일으킬 수 있고 때때로 새로 발견된 폐 색전증 환자에서 예측하지 못한 암이 발견되는 경우가 있다. 피임약, 호르몬 보충 요법, 비만도 폐 색전증과 연관이 있다. 심한 흡연과 높은 혈압 또한 폐 색전증의 위험인자로 알려져 있다. 유전적 요인은 서구에서 폐 색전증 발병의 약 1/5을 차지한다. 드물지만 혈액 응고에 영향을 미치는 여러 인자의 선천적인 이상이 폐 색전증을 일으키기도 한다.

증상

갑자기 시작된 호흡곤란이 가장 흔한 증상이며 빠른 호흡이 가장 흔한 징후이다. 호흡곤란, 실신, 혹은 청색증은 대량의 폐색전증(massive pulmonary embolism)을 나타내며, 흉막성 통증, 기침, 객혈은 흔히 흉막에 가까운 원위부에 위치한 작은 폐 색전증(small pulmonary embolism)을 암시한다. 신체 검진에서 젊고 건강했던 환자는 대량의 폐 색전증에도 단지 불안해 보이기만 할 수가 있어 주의가 필요하다. 이런 환자는 중등도의 운동 시에만 호흡곤란을 호소하는 경우도 있어 진단이 애매할 수 있다. 빠른 맥박(빈맥), 미열, 목 정맥의 확장, 특징적인 청진 소견 등과 같은 전형적인 징후가 없는 경우도 있다. 때로 기이성 서맥(느린 맥박)이 있을 수도 있다.

애매한 가슴의 통증(흉통)을 호소하는 고령의 환자의 경우 우심실 기능에 이상이 없을 때 폐동맥 색전증의 진단은 더욱 어렵다. 이 연령대의 흉통 환자에서 급성 관동맥 허혈 질환이 가장 흔하므로 이에 대한 검사를 우선적으로 받게 되는데, 심근경색만을 배제한 후 환자가 퇴원하게 되면 치명적인 폐 색전증을 놓칠 수 있는 위험이 있다.

또한 심부정맥 혈전이 흔히 동반되기 때문에 한쪽 다리의 통증, 열이나 부종과 같은 심부(깊은 곳) 정맥의 혈전을 시사하는 소견이 나타날 수 있다.

진단/검사

1) 폐 색전증을 배제하기 위한 혈액 검사

폐 색전증 환자의 90% 이상은 혈액 검사에서 디-다이머(D-dimer)라는 검사 수치가 높게 나온다(>500ng/㎖). 그러나 디-다이머 검사는 특이적이지 못하여 심근경색, 폐렴, 심부전, 암 또는 수술을 받은 환자 또한 높은 수치가 나오므로, 이미 입원해 있는 환자에게는 임상적 효용성이 떨어지나 응급실에 내원한 환자이거나 다른 질병이 없는 경우에 도움이 된다. 다시 말해 혈액의 디-다이머 검사는 높은 음성 예측도(검사가 음성으로 나왔을 때 실제로 폐 색전증이 없을 확률)를 보여 폐 색전증을 배제하는데 쓸 수 있다.

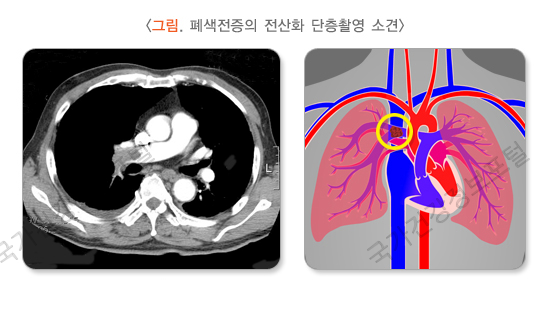

2) 폐 색전증을 진단하기 위한 검사

우선 전산화 단층촬영(CT)이나 폐 환기-관류 스캔으로 진단을 시도한다. 이들 검사로 색전이 폐의 동맥을 막고 있는 소견을 찾을 수 없으면, 즉 진단이 애매한 경우 폐 색전증의 선행 질환인 심부 정맥 혈전(다리의 깊은 곳에 있는 정맥에 있던 혈전)증을 검사하기 위하여 다리에서 정맥 초음파를 확인하게 된다. 또한 폐 색전증이 얼마나 위험한 상태인지를 알고자 심초음파를 시행할 수 있다.

① 흉부 X선 촬영, 심전도

흉부 X선은 폐 색전증의 경우 거의 정상으로 보이지만 드물게 특징적인 이상 소견을 보일 수 있다. 이는 진단 과정의 초기에 다른 질환을 배제하는 데 이용할 수 있다. 심전도는 폐 혈관에 갑자기 혈전이 생기면 이곳으로 혈액을 보내는 우심실에 무리가 오는 현상을 간접적으로나마 알아볼 수 있는 방법으로 정상 심전도를 보일지라도 폐색전증을 배제할 수는 없다.

② 정맥 초음파 검사

폐 색전증은 보통 다리의 깊은 곳에 있는 정맥에 있던 혈전(심부 정맥 혈전)이 떨어져 나와 우심방 및 우심실을 거쳐 폐 동맥에 색전을 일으킨 것이다. 따라서 심부 정맥 혈전이 확실히 진단되면 폐 색전증을 강력히 의심할 수 있다. 정맥에 대한 초음파 검사는 심부 정맥 혈전이 의심되는 증상이 있는 외래 환자에서 매우 정확하다. 심부 정맥 혈전이 있는 곳에서는 정맥을 압박했을 때의 압박되는 반응(compressibility)이 떨어져 진단이 가능하다.

③ 전산화 단층 촬영(CT)

폐 색전증의 진단에 가장 중요한 검사 중 하나이다. 정맥으로 조영제(혈관이 잘 보이도록 주사로 주입하는 특수한 약물)를 주입하면서 찍는 전산화 단층촬영(CT)은 폐 색전증을 진단하는 영상적 검사에서 폐 스캔을 앞서고 있다. 최근의 연구 결과들은 임상적으로 폐 색전증이 강력히 의심되는 경우가 아닌 환자에서 전산화 단층촬영(CT)상 폐 색전증의 증거가 없고 양쪽 다리의 초음파 결과 심부 정맥 혈전이 없다면 폐 색전증을 의심할 때 시작하는 항응고 치료를 안전하게 중단할 수 있음을 시사하였다.

④ 폐 환기-관류 스캔

오래 전부터 폐 색전증의 진단에 사용되어 온 검사이다. 감마선을 방출하는 핵종을 붙인 알부민을 정맥 주입하면 이것이 폐 모세혈관에 부착하게 되는 현상을 이용한 검사이다. 폐 관류 스캔에서는 혈류가 감소하거나 없는 것을 의미하는 관류 결손이 있는지를 알아보게 된다. 환기 스캔에서는 방사선 동위원소가 붙은 가스(예, xenon, krypton)를 주입하여 공기가 들어가지 않는 비정상 폐를 알아보게 된다. 만약 환기 스캔에서 공기가 잘 통하는 것으로 나오나 관류 스캔에서 혈류가 잘 가지 않는 부분이 있다면, 이 부분이 폐 색전증이 생긴 위치일 것으로 생각하게 된다. 이 검사에서 정상 또는 거의 정상인 환자는 폐 색전증의 가능성이 거의 없고 항응고 치료를 중단해도 안전한 것으로 증명되었으며, 이 검사에서 확률이 높다고 평가된 환자는 약 90% 정도가 폐 색전증으로 진단받는다.

⑤ 심초음파

폐 색전증 환자의 절반 이상이 정상 심초음파 소견을 보인다. 그러나 완전히 다른 치료가 요구되는 질병, 예를 들어 급성 심근경색, 심낭압전, 대동맥 박리증을 구분할 수 있는 검사이다. 또한 폐 색전증이 심한 경우 폐동맥에 혈액을 보내는 우심실에 무리가 와서 우심실 기능 부전이 나타나게 되는데, 심초음파는 이것을 발견하는 데 우수한 검사이다. 우심실 기능 부전의 발견은 위험도를 분류하고 예후를 예측하며 적절한 치료방침을 세우는 데 도움이 된다.

⑥ 폐 동맥에 대한 혈관 조영술

현존하는 검사 중 폐 색전증의 진단에 가장 정확한 검사이다. 그러나 앞서 나열한 검사법보다 환자에게 더 큰 부담을 주므로 우선적으로 시행되지는 않는 검사이다. 현재는 전산화 단층촬영(CT)이 많은 부분 이 검사를 대체해 가고 있으며 이런 상황에서 혈관 조영술은

- 기술적으로 CT 촬영을 하기 힘든 환자,

- 4번째 혹은 5번째 폐 동맥 분지를 확인할 수 없는 오래된 기계를 가지고 있는 경우,

- 특수한 시술 기구를 이용한 치료법, 예를 들어 카테터 색전 절제술(catheter embolectomy) 혹은 카테터 혈전 용해술(catheter-directed thrombolysis)을 시도하는 경우에 한해 시행된다.

치료

1) 입원 중 활동의 정도

폐 색전증으로 입원한 환자에게 24~48시간 동안 침대에서 안정을 취할 것을 권장하고 있다. 폐 색전증 없이 단순히 심부 정맥 혈전증만 있을 경우에는 예전에는 침상 안정을 권유했으나 최근에는 보행할 것을 권장하고 있다.

2) 급성 폐 색전증의 조기 치료

① 항응고 치료

급성 폐 색전증이 발생하였을 경우에는 금기가 없다면 비경구 항응고제(저분자 헤파린, 비분획 헤파린) 를 경구 비타민 K 길항제 혹은 비타민 K 비의존경구항응고제(DOAC or NOAC)와 겹치게 투약한다. 이들 약제는 이미 생긴 혈전을 용해시키지는 않지만 추가적으로 형성되는 것을 막을 수 있고, 이렇게 추가적인 혈전 생성을 막으면 궁극적으로는 몸 안에 존재하는 섬유소 용해계가 작용하여 이미 존재하는 혈전 색전의 정도를 줄이게 된다. 또한 급성 폐 색전증이 강력히 의심되는 경우 영상 검사를 위해 시간을 지체하지 말고 비경구 항응고제를 투여하는 것이 더 경과가 좋다.

② 하대정맥 필터

하대정맥 필터는 하대정맥을 막음으로써 다리나 골반 내의 큰 혈전이 폐로 색전을 일으키는 것을 방지하는 목적으로 사용된다. 필터는 폐 색전증의 빈도를 효과적으로 줄이지만 심부 정맥 혈전증의 빈도를 증가시키고 생존율의 증가는 일으키지 않는 것으로 알려져 있다. 따라서 최근에는 출혈로 다른 치료를 받지 못하는 극히 일부의 환자에 대해서만 삽입하고 있으며, 출혈이 호전되면 항응고제 치료를 시행하도록 권고하고 있다.

③ 대량 폐 색전증의 치료

대량 폐 색전증이란 혈압이 심하게 감소할 정도로 심한 폐 색전증으로, 우심실이 그 부담을 견디지 못하고 심부전 상태에 빠지며 이로 인하여 생명이 위험할 수 있다. 혈압이 흔들리는 응급상황에서는, 아주 위험한 치료임에도 불구하고 중대한 출혈을 일으킬 만한 금기증이 없다면 혈전 용해술을 시행할 것을 권장하고 있다. 혈관 조영술을 통하여 폐 동맥까지 특수한 기구(카테터)를 설치해서 혈전 용해제를 투여하는 경우도 있는데, 혈전 용해가 더 빠르지 않았고 카테터 삽입 부위의 출혈이 많아 추천하지 않고 있으며, 일반적인 주사 치료처럼 말초 정맥을 통해 투여하도록 하고 있다. 혈전 용해제 투여는 짧은 시간에 투여하는 것이 효과가 좋으며 24시간 지속 투여 시에는 출혈의 위험성이 높아 추천되지 않는다. 혈전 용해술의 부작용 중에서 가장 중대한 것은 두개 내 출혈이다. 빈도는 1~3%로 알려져 있다. 65세 이상 고령, 여자, 고혈압이 있는 경우에는 더 흔하게 발생할 수 있다. 그 외 후복막 출혈, 위장관 출혈 등도 나타날 수 있다. 만약 혈압이 흔들릴 정도로 심한 폐 색전증 환자가 출혈 위험성으로 혈전 용해제를 투여받을 수 없고, 전신적인 혈전 용해제를 투여할 시간적 여유가 없는 경우에는 카테터나 수술을 이용한 색전 제거술을 이용할 수 있다.

3) 급성 폐 색전증의 장기 치료

입원 기간 중의 치료로 증상이 크게 호전된 환자라도 퇴원 후 얼마간의 장기간의 유지 치료가 필요하다. 이는 비록 치료로 폐의 혈관을 막고 있던 색전들이 호전되었지만, 환자의 신체에 존재하는 혈전을 만들 수 있는 경향 자체를 제거한 것은 아니기 때문이다. 폐 색전증은 퇴원 후 치료를 중단하면 재발이 흔하며, 치료를 유지하여 재발을 막는 것이 중요하다. 퇴원 후의 치료는 장기간의 항응고 치료를 요하기 때문에 임신이나 암과 같은 경우가 아니라면 경구 비타민 K 길항제 혹은 비타민 K 비의존경구항응고제(DOAC or NOAC)로 대체한다. 비타민 K 길항제는 와파린(warfarin)이라는 먹는 약이 가장 흔하다. 와파린은 효과가 적절히 나타나고 있는지를 혈액 검사를 통해 감시하는 것이 중요하다. 효과가 너무 낮을 경우 폐 색전증의 재발 방지 효과가 없고, 효과가 너무 강할 경우에는 출혈을 일으킬 수 있기 때문이다. 비타민 K 비의존경구항응고제(DOAC or NOAC)은 비교적 최근 개발된 약제들로서 Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban 등이 있고, 혈액 검사를 통하여 약물 농도를 감시하지 않고도 최근 대규모 임상시험들을 통하여 기존의 와파린에 비하여 효율은 떨어지지 않으면서 출혈 부작용은 감소시키는 결과를 보임으로써 와파린을 대체하고 있다.

미국의 진료 지침에 따르면 수술과 같은 가역적인 위험 요인에 의한 폐 색전증인 경우에는 3개월을 치료하며 그 외의 비가역적인 위험 요인에 의한 폐 색전증의 경우에는 상황에 따라 유지요법의 기간이 다르고, 임상의사의 판단에 따라 달라질 수 있다.

출혈은 치료에 있어서 가장 흔하고 중요한 부작용으로, 퇴원 후 치료 도중 출혈이 발생한 경우 즉시 병원을 방문하여 의료진의 의견을 들어야 한다.

경과/합병증

폐 색전증은 치료하지 않으면 사망률이 30%에 이르고, 적절한 항응고 치료를 시행하면 사망률이 2~8%로 감소한다. 사망까지 초래하지 않은 경우도 폐 색전증은 오랜 기간 삶의 질을 떨어뜨린다. 만성 혈전색전성 폐고혈압의 경우가 장애와 호흡곤란을 흔히 초래하게 된다.

예방방법

폐 색전증은 입원 환자에서 발생 위험이 높으나 적절한 예방을 하면 많이 줄일 수 있다. 따라서 적절한 예방을 하는 것이 중요하다.

1) 비약물 요법

보행과 운동은 정맥 혈류가 정체되는 것을 막는다. 압박 스타킹은 수술 후 환자에게 특히 효과적이며, 심장으로부터 먼 원위부의 압력은 높고 근위부로 갈수록 압력이 낮아져서 정맥혈의 정체를 막는다. 압박 스타킹을 착용하는 것이 수술 후 정맥 혈전증을 50%나 감소시켰다는 보고가 있다.

2) 항응고 예방요법

① 수술 환자의 예방요법

효과적인 예방법은 수술 전후로 항응고제를 사용하는 것이다. 주요 수술을 받는 모든 종양환자는 혈전증 예방의 고려대상이 된다. 수술 후 30일 이내 사망의 46%는 정맥 혈전증이 원인 일 수 있다. 수술전 시작 또는 수술 후 가능하면 빨리 시작해야 한다. 항응고요법은 7일에서 10일간 지속한다. 필요한 경우에 4주 동안 지속한다.

② 내과 입원 환자에 대한 예방요법

내과 입원 환자들 중, 울혈성 심부전, 심한 폐 질환을 가지고 있거나 현재 활동중인 암, 과거 정맥 혈전 색전증 경험, 패혈증, 급성 신경병이나 염증성 장 질환, 중환자실 입원환자, 뇌졸중을 가지고 있는 환자는 그 위험도를 측정하여 위험도에 따라서 예방을 위하여 항응고 요법을 시행할 수 있다. 또한 내과적 환자 중 위험 요소를 가지고 있으나 항응고 치료를 할 수 없는 환자에게는 비약물 요법을 사용하도록 하고 있다.

③ 암 환자의 예방요법

암 환자는 다른 환자들에 비해 수술 후 심부 정맥 혈전증과 폐 색전증의 위험성이 각각 2배와 3배로 높다. 또한 항암 치료를 받는 환자는 암 질환이 없는 환자에 비해 6배의 정맥 혈전 색전증의 위험성을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 암 환자의 경우에는 출혈의 위험성이 높고 예방 요법도 덜 효과적이다. 정맥 혈전 색전증이 발생했던 암 환자의 경우에는 먹는 약보다 하루 1~2회 피부에 주사하는 저분자 헤파린의 치료가 더 효과적인 것으로 알려져 있는데, 악성 종양과 동반된 정맥 혈전 색전증이 있는 경우에는 저분자 헤파린을 사용하는 경우에 사망률을 낮추는 것으로 나타났다.

식이요법/ 생활가이드

출처 입력

장기간의 비행기 탑승과 같이 움직임의 제한을 받는 상황에서는 틈틈히 스트레칭과 가벼운 체조등으로 몸을 움직여 주는 것을 권한다. 장기간의 침상 안정을 하는 경우도 폐 색전증의 위험을 높인다는 것을 이해하고 가능하다면 조기에 활동을 재개하는 것을 추천한다. 피임약, 호르몬 보충 요법도 폐 색전증의 위험을 높일 수 있으므로 치료에 따른 이익과 폐 색전증의 위험 중 어느 것이 중요한지를 잘 판단해야 한다. 흡연을 피하고 고혈압은 적절히 치료받아야 한다.

문제

A 32-year-old woman presents with progressive shortness of breath and a dry cough. She says that her symptoms began recently after a 12-hour flight. Her past medical history is unremarkable, and her current medications are oral estrogen/progesterone-containing contraceptive pills. Temperature is 37.9°C (100.2°F), pulse is 101/min, respirations are 22/min, and blood pressure is 110/60 mm Hg. Her weight is 94 kg (207.2 lb) and her height is 170 cm (5 ft 7 in). On physical examination, she is acrocyanotic. Significant swelling and warmth are noted over the right calf. Cardiac auscultation reveals accentuation of the pulmonic component of the second heart sound (P2) and an S3 gallop. Which of the following ventilation/perfusion (V/Q) ratios most likely corresponds to this patient’s condition?

A. 0.3

B. 0.5

C. 1.3

D. 0.8

E. 1

Explanation:

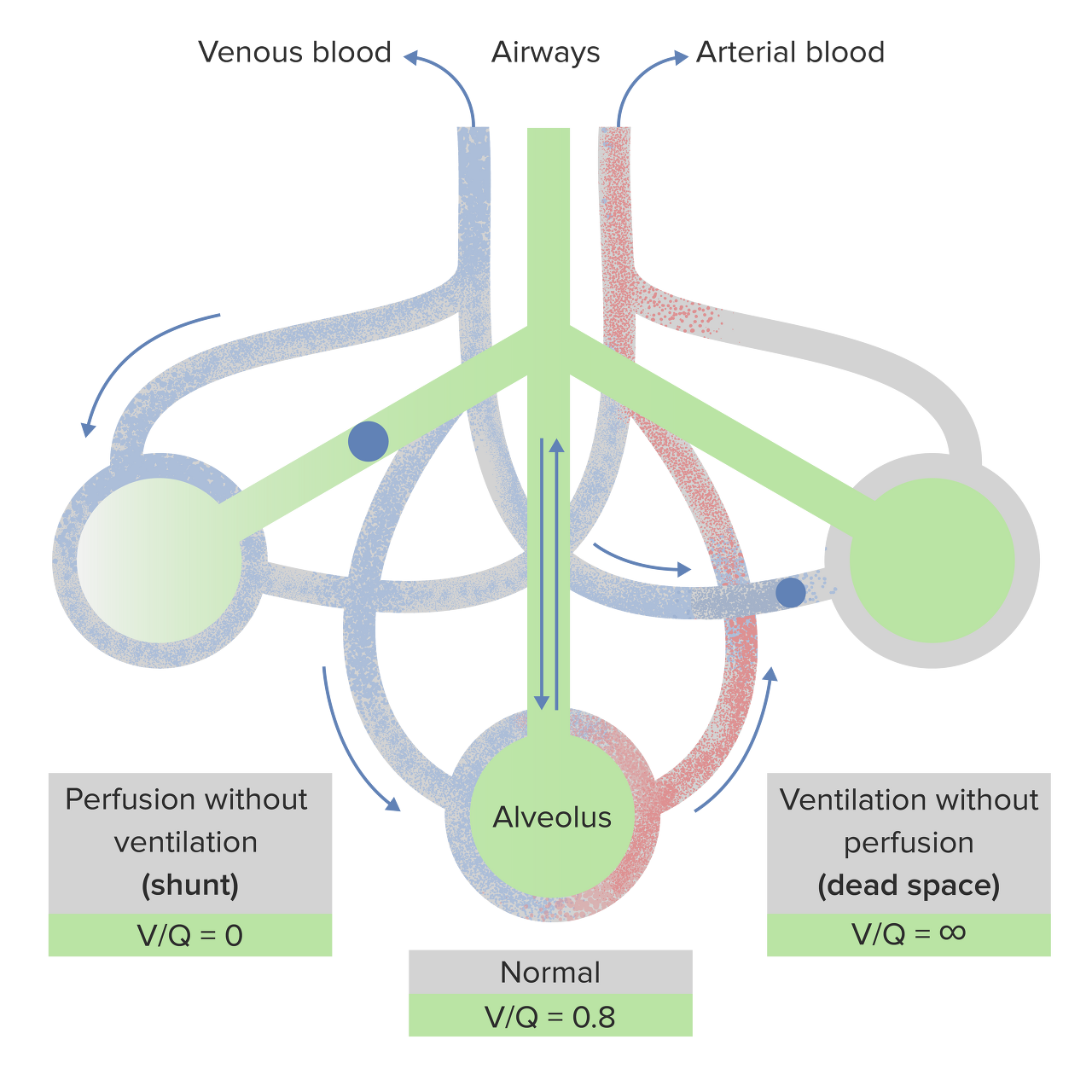

Correct answer C: This patient is presenting with signs and symptoms consistent with a pulmonary embolism (PE) secondary to deep vein thrombosis in the deep veins of the right lower leg. PE leads to a ventilation/perfusion (V/Q) mismatch. Ventilation is the amount of air that reaches the alveoli through the respiratory tract and perfusion is the blood volume that flows through the capillaries in the alveoli per minute. A V/Q ratio provides a useful index to assess the adequacy of respiration.

V/Q values vary in different parts of the lung. In the apices, ventilation is relatively greater than perfusion because of the lesser proximity of this region to the heart and higher gravitational forces which decrease blood flow to the lung apices when compared to the lower lobes. The V/Q ratio would be greater than 1 at the lung apices. At the lung bases, the opposite is true. The volume of ventilation is less than that of perfusion because less air gets to the bases while blood supply is relatively greater. Thus, the V/Q ratio is less than 1 at the lung bases. In the middle regions, the V/Q ratio is close to 1, meaning ventilation is almost equal to perfusion. It is important that ventilation matches perfusion as much as possible because it creates optimal conditions for normal gas exchange between alveolar capillary blood and air. Normally, if the whole lung is considered, V/Q ratio normally ranges from 0.8 to 1, with 1 being an ideal value because of the aforementioned normal regional mismatch.

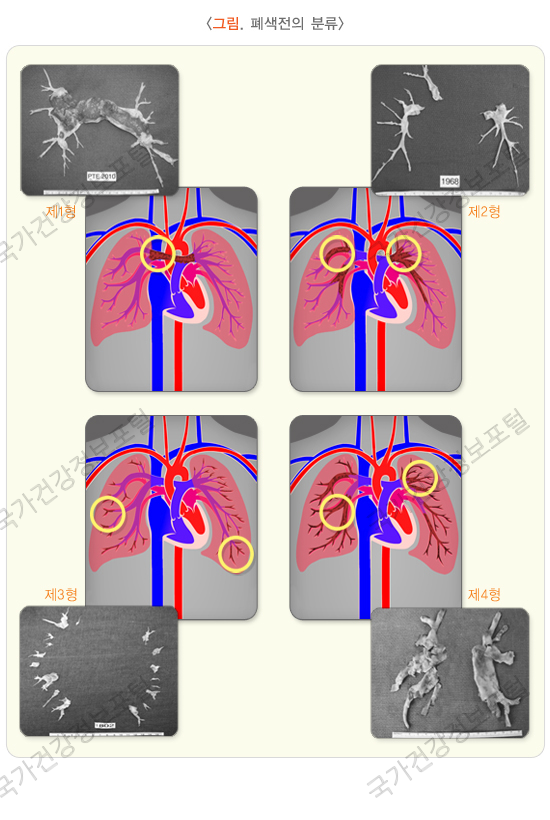

Extreme pathological mismatch includes a complete absence of ventilation resulting in V/Q=0 (it is referred to as "shunting" when the lungs are perfused but there is an area that is not ventilated) and a complete absence of perfusion which makes V/Q=∞ (the areas of the lung that are ventilated but not perfused are called "dead space") (see image below).

Image: Schematic diagram of the 2 types of ventilation/perfusion (V/Q) mismatch. V/Q=0 in conditions with adequate pulmonary blood flow but abnormal ventilation, such as in asthma or COPD. V/Q=∞ in conditions where there is sufficient ventilation but the perfusion is deficient or absent, such as in pulmonary embolisms. By: Lecturio

In PE, blood flow to an area of the lung is obstructed while it continues to be ventilated. Ventilation is thus larger than perfusion, making the overall V/Q ratio > 1. Of all of the mentioned options, C (1.3) is > 1.

Options A and B: These V/Q coefficients are less than 1 and less than normal, meaning that there is considerably more perfusion than ventilation. Such values may occur in cases of obstruction, such as in bronchial asthma, COPD, or foreign body aspiration.

Options D and E: 0.8 and 1 are both normal V/Q ratios and are unlikely to be encountered in PE in a previously uncompromised respiratory system.

Learning objective: V/Q ratio is a useful index that demonstrates the efficiency of respiration, showing the correspondence between alveolar ventilation and blood perfusion. The ideal V/Q ratio is 1, meaning that ventilation matches perfusion. Usually, there is a physiological mismatch in favor of perfusion, so the normal range is 0.8–1. In conditions that restrict pulmonary blood flow, such as pulmonary embolism, the V/Q ratio is > 1, indicating that ventilation is higher than perfusion. The V/Q ratio is < 1 in conditions in which the respiratory tract is obstructed (e.g., asthma, COPD, and foreign body obstruction).

|

Related Videos:

Pulmonary Embolism: Clinical Findings04:31 min 0% Complete Pulmonary Embolism: Risk Factors04:59 min 0% Complete Pulmonary Ventilation – Breathing and Lung Mechanics05:55 min 0% Complete |

|

Book References:

First Aid for the USMLE Step 1 (2021, 31st ed): 693, 696 First Aid for the USMLE Step 1 (2020, 30th ed): 669, 672 First Aid for the USMLE Step 1 (2019, 29th ed): 655, 658 First Aid for the USMLE Step 1 (2018, 28th ed): 651, 654 First Aid for the USMLE Step 1 (2017, 27th ed): 634, 637 |

참고자료

오늘은 여기까지 정리하겠습니다!

감사합니다!